| 第4話 アラブの石数寄者達 ㈲庭工荒川 荒 川 昭 男 |

| 隊商都市の終焉 |

きな臭さが常に漂っているシリア、ヨルダン、レバノン、イスラエル、は紀元前より「シリア」と呼ばれる一つの地域だったと言われている。そのヨルダンにあるぺトラの石数寄者を今回訪ねた。

【広大なペトラの遺跡に点在する墳墓群】 |

ぺトラの歴史は、先住民のセム系の人々によって紀元前7千年ごろから始まる。その後、アラビア半島から羊を追って移動してきた遊牧民のナバティア人により隊商都市が誕生する。それは、紀元前3世紀ごろと言われている。ナバティア人は、遊牧民から商人へと大転換を図り独自の軍隊を持つまでになった。

アラビア半島やエジプトと、シリアのダマスカス、更には地中海世界を結ぶ交易ルートの途中に位置するぺトラは、7世紀ごろまで随分と栄えたらしい。

交易品で最も高価なものは、南アラビアでとれる「香」と言われている。地中海世界では宗教祭儀に欠かせないものだ。 |

物品の取引き、通行税、更には盗賊から隊商を守るための報酬、またぺトラに出入りする人々が生活する中で散在した収益等で、ぺトラは莫大な富を築いた。裕福な都市は大国に狙われるのが歴史の常である。

紀元前334年から始まったアレキサンダー大王の遠征で、他の都市同様ぺトラも軍門に下り、大王の死後この地方は、大王の出自マケドニア系のセレウコス朝の支配を受けることになる。この時代、ギリシャとエジプトやメソポタミアなどのオリエント文化が融合し、ヘレニズム文化が花開いたがぺトラもその影響を受ける。

|

|

| 【砂岩の山を削りつくられた円形劇場は墳墓に囲まれていた】 |

【砂岩の壁面には様々な形の墳墓が並ぶ】 |

紀元前146年ギリシャマケドニアがローマ軍に敗れると、「シリア」一帯もローマの管理下に置かれた。紀元106年ぺトラがローマによって占領されると、ぺトラには列柱通り、浴場、円形劇場等次々とローマ風建造物がナバティアの石工達によって誕生した。その頃から交易ルートが、地中海と現在のイラクのメソポタミアに移行する。除々にぺトラの存在価値は薄れ、その役割りは新たなルートの線上にあるシリア砂漠のパルミラにとって替わられる。時代の流れから置きざりにされたぺトラは、7世紀ごろには完全に歴史から消えてしまうことになる。砂岩の山に抱かれ、ぺトラは千年もの永い眠りにつく。その後、1812年スイス人の探検家ヨハン・ルードヴィヒ・ブルックハルトによって発見され、最近では「インディージョーンズ・最後の聖戦」の映画のロケに使われるなどして、その特異な遺跡の存在は世界中の人々の知ることとなった。

|

| エル・カズネ |

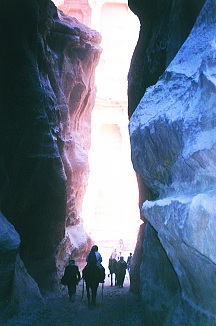

ぺトラの唯一つの出入り口を「シク」と呼ぶ。幅3~5メートル、長さ2キロの蛇行する砂利混じりの砂道である。高さ百メートルの山が、水の浸食作用によって裂かれてできた涸河床である。現在でも雨季に突然激流となる危険な道と言われている。

切り立った岩壁が両側に迫る細い道を、馬に身を委ねぺトラの都市跡に向かった。私の乗った馬は、老いて痩せこけ、ヨボヨボとした足どりで、馬丁(ばてい)に尻を叩かれながら、砂埃の舞う薄暗い道を辛うじて前に進んでいる。この馬はこれから先、あとどのくらいの間苦役をさせられるのだろう、等と考えているうちに突然前方から明かりが差し込んできた。優しくて、淡くて、しかも曖昧な明かりが、まるで漂う霞のように私を包んできた。その明かりの向こうにぼんやりとした幻影のような建物が見えた。

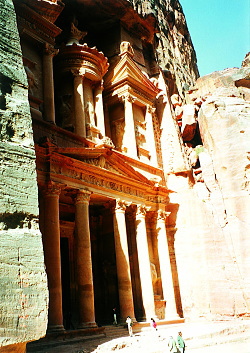

ぺトラを訪れた者が、最初に出会う建造物「エル・カズネ」。「シク」を抜けて広場に着くと「エル・カズネ」は、はっきりと立体的に私の前に姿を現した。「エル・カズネ」の迫力に圧倒され、馬上で口をあけている私に、馬丁が申し訳なさそうに下馬を促す。

【シクを抜けると眩しさの中にエル・カズネが見えてきた】

|

|

|

紀元前25年、ナバティアの王アレタス4世が建造させた高さ40メートルの「エルカズネは、今右側だけに日を受け、明暗の境の線が斜めに建物を切っている。

ギリシャ建築後期の、コリント様式の6本の優美な柱が1階の破風を支えている。2階部分にも、1階よりも細く短い柱が同じく6本飾屋根を支えている。

ギリシャとオリエントの融合によって、生まれたヘレニズム文化が生み出したぺトラを代表する建造物だ。円柱はコリント様式、1階の入口の両サイドには、アッシリアの死の神、2階中央には、エジプトの女神イシス、イシスを挟んで両サイドに、ギリシャ神話のアマゾネス像などの浮き彫りが、ところどころ破損はしているが輪郭をとどめている。

エル・カズネ」は、加工された石材を積み上げて作られた建築物と違う。砂岩の壁面を彫りあげて造られたものだ。柱が曲がったり、壁を削りすぎたり、屋根の端が欠けたり、等という失敗は許されない直しがきかぬ建物なのだ。

アレタス4世の命により、ナバァテアの石工達は建造に挑んだ。「エル・カズネ」を見た瞬間何かを私の皮膚が、そして肉が、更に骨へと染み入るように感じた。感じたことによって、私の中枢神経がはじけたが、その、何かは、完成まで特続された石工達の強い意思を伴った緊張感だったのかも知れない。それは私が、かつて経験したことのないものだ。その石工たちが、建造の際足場を差し込んだと思われる穴が、建物の両サイドに2列づつ残されている。動物の足跡のような愛嬌さえ感じられる穴と、非の打ち所のない建物との対比が、何とも妙に思えると同時に親しみのようなものを感じた。 |

| [【ファードに力強いコリント様式の柱が立つエル・カズネ】 |

|

高さ約8メートル、幅約4メートルの大きな長方形の入口から暗い内部へ入ってみた。中には、四角い2つの部屋があるだけでガランとしている。しかし、壁面に眼をやると、そこには赤や、青、黄、白などの砂によって、鮮やかな堆積層の絵が、自然の芸術家によって描かれていた。「エル・カズネ」が造られた目的として、神殿説、葬祭殿説、迎賓館説と様々な説がある。私の個人的な気持ちは目的よりも、完成までの過程の方に興味が湧く。

|

| 赤い砂 青い砂 黄色い砂 |

「エル・カズネ」の見学を終え、ぺトラの中心部に向かって進んだ。

ローマに支配された時代に完成した、収容人員6千人と言われている円形劇場が左手に見える。更に進むと、今度は右正面に砂岩の山裾を垂直に削り、その壁面に造られた様々な形の墳墓が見えてきた。

ヨルダンは、昔も今も国土の5分の4が砂漠と不毛の禿山と言われている。生きている人にとっては、生産性のない不毛の禿山が、亡くなった人々のために利用された。生前、裕福な家庭は個人墳墓を作り、貧しかった家庭は家族墳墓に納められたという。私は、元々裕福ではないが家族墳墓のほうが賑やかで良いと思う。

いろいろの墓の中で「シルク墳墓」と呼ばれている墓の内部に入ってみた。中の壁面を見て唖然とした。美しい、実に美しい色模様だ。赤、青、黄、灰色、白の砂の色がうねりを伴って、横に縦に斜めにと無限に重なっている。更によく見ると、一つの色の中に水性絵具が染み入るように異なる幾つもの色が渦を巻いていた。

果たして人間は、色と線だけでこれだけの絵を画けるだろうか。これは自然にしか描けないメルヘンの世界だ。砂岩は膠結(こうけつ)硬化した水成岩だが、色によって含まれる化学物質が異なる。通常白は珪酸や石灰を含み、青はコバルト、赤は酸化鉄、黄は硫安、灰色は炭酸石炭と言われている。

【墳墓内の鮮やかな色彩と細かく複雑な褶曲】 |

しかし、化学物質や元素や化学組成などを考えながら見るよりも、素直に色を楽しんだ方が良い。その重なった色に動きをつけている模様だが、これも、いつまで見てても飽きない。うねりに加えて、中には極端な曲がりも見られる。このうねりや曲がりを褶曲(しゅうきょく)と呼ぶ。

地球を構成するプレートに直接押されて湾曲する場合や、半固結の地層が海底の斜面で地すべりを起こし重なったときにできるもの等と、褶曲にはいくつかの原因がある。それもまた、どのような自然の力でつくられたのか等とあまり深く考えないで、目の前の芸術を単純に楽しんだ方が良い。 |

ナバァテアの石工達は、数百年に亘り砂岩に鑿(のみ)を振った。その経験の積み重ねを通して、ゴツゴツした岩肌の奥に潜む神秘な彩の世界を探りあて、その美しさを最大限引き出す技を磨き、完成させたのだと思う。

|

| 黄色い蛇 |

世界遺産に指定されているヨルダンのぺトラ遺跡は、時間が経つにつれて様々な国からやってきた観光客たちでにぎわってきた。私はたいした訳もなく見学コースから離れた。何となく一人になりたかった。砂地にへばりつく、枯れたように見える灌木をぬい、2千年以上の遥か以前、この場所で生活を営んでいたナバティア人が残した陶器の破片を拾いながら、観光客が寄ることのない広漠とした遺跡の奥に向かって歩いた。

今ここには、砂地に立つよそ者の私と、ここが故里の蛇がいるだけだ。細くて真黄色の長さ70センチぐらいの蛇。鮮やかな原色にかえって薄気味の悪さを感じる。よそ者が無礼にも地元の蛇に砂を投げつけた。蛇が姿を隠した遺跡の中央で周辺を見渡す。

横に走る細かく重なる堆積の層と、風雨によって荒々しく侵食された縦の割れ目が交差する砂岩の連山。その山々によって南北と西側は囲まれている。ペトラの語源は、ギリシャ語で「岩」を意味するらしい。古代人は実に素直にそのままの名前をつけた。その砂岩に彫られた無数の墳墓が、四角い口を開いてこちらを向いている。

遥か遠い昔、この場所で生き、そして別の世界へと旅立っていた人々の墓に、三方をぐるりと囲まれているこの付近には、今はわずかな石積が残るだけ。静寂が支配している砂の台地に腰を下ろし、道すがら拾い集めた陶片を砂の上に並べてみた。波や縦横の縞模様、ヘラ跡が楔型文字のように残っているもの、かなり大きな壷の縁らしきもの、肉厚の取手のかけら、粉々になる前の形を想像してしまうほど、艶めかしい曲線を持ったもの。縁片や、取手以外はすべて薄手で周りの砂岩と同じレンガ色をしている。

ペトラで日常使われていた陶器は、高度な技を持った陶工達によって作られたといわれている。それを証明するのが陶器の厚みらしい。紀元をはさむ両世紀ごろには、2万を越す人々がこれらの陶器を使い、ここで生活をしていたといわれている。陶片の品定めを中断し、再びあたりを見渡す。それにしても広い遺跡だ。確かに広い。広いということは、それだけで絵になり人に感動と孤独感をもたらす。おそらく皇居の何倍はあると思われる広大な遺跡の真中で、ただ一人心細くなるまで周りの景観を眺めていた。

|